昨日,据彭博社援引知情人士消息报道,亚马逊公司正在计划在未来几年间,在全美开设 3000 家 Amazon Go 无人零售店,亚马逊发言人对此不予置评。消息一出,沃尔玛、塔吉特、克罗格、Walgreens 等诸多家美国大型连锁零售商股价都纷纷下跌。

耗时近两年的第一家店

亚马逊最初在 2016 年提出了无人零售店的概念,但直到 2018 年 1 月,第一家 Amazon Go 才正式对外营业。预计今年秋季,第二家 Amazon Go 将在距离第一家店不到一英里的地段开业。

Amazon Go 的标语「不排队,不结账」很好地诠释了无人零售店对客户的吸引之处。用户只需打开 Amazon Go 的 App 进店,选货,离店即可完成购买。这一套「无间断」的购物流程,亚马逊称之为「Just Walk Out」(拿了就走)的技术。

Amazon Go 店里、货架上、都配备了传感器的摄像头,摄像头不仅监测商品取出和放回的状态,还进行着对用户的人脸识别。顾客在挑件商品的同时,亚马逊综合计算机视觉、传感器、深度学习和数据分析,确定你的「购物车」,当你走到出口处,准确地说是「感应交易区」时,系统将从你亚马逊账户绑定的银行卡中自动扣款。

除了需要你进门时打开 Amazon Go 的应用,整套购物流程并没有科技的突兀介入,而实现这种体验的,则需要从无线射频到压力传感等诸多黑科技的参与。

第一家 Amazon Go 占地只有 167 平方米,同时段可接待顾客最多不过 97 人,超过这个数字,顾客得到店外排队等着进门才行。或许也正因如此,「Just Walk Out」并没有率先在亚马逊去年全额收购的全食超市中试水使用,但 Amazon Go 绝不是出于技术限制所推出的「折中方案」零售店,如今 3000 家 Amazon Go 的计划反映的正是亚马逊对无人零售店业务的重视。

3000 家 Amazon Go 意味着什么?

3000 家店对目前的亚马逊而言还是一个相对宏远的目标。据彭博社引援的匿名人士消息称,亚马逊计划先在今年年底前开设 10 个 Amazon Go 门店,明年则将在纽约、旧金山等美国大都市区开设 50 家 Amazon Go 门店。

限制 Amazon Go 扩张速度的并不是地段,而是开店成本。

开在西雅图市中心的第一家 Amaon Go 门店,光硬件花费就预计超过了 100 万美元。

但另一方面,作为目前世界上市值第二的公司,亚马逊并不存在「差钱」的问题,且 CEO 杰夫·贝佐斯也秉持着「只要有机会,长期亏损的投资也未尝不可」的坚定立场,亚马逊这家公司本身就是这个立场的写照。

成立于 1995 年的亚马逊直到 2015 年才实现第一次季度盈利,不是亚马逊没有盈利的能力,它不选择主动盈利,而是把赚来的钱全部用来扩张业务。目前亚马逊利润最高、增长最快的业务,既是曾多年来持续亏损的云计算服务 Amazon Web Services(AWS),2018 年第一季度,AWS 营收 14 亿美元,而亚马逊营收总额不过 19 亿美元。眼光放长、视野放宽,亚马逊正是靠着这一立场,用了二十多年从一家书商成为世界级电子商务及互联网巨头。

如果说斥巨资收购全食超市是一笔买卖,那这 3000 家 Amazon Go 则是未来四五年内,亚马逊在线下零售领域,以指数级增长的速度铺设开的布局。给亚马逊这种自信的,是 Amazon Go 目标中独特的定位。

除了无人购物外,Amazon Go 还是什么?

Amazon Go 的定位是什么?贝佐斯给出的回答是:出售新鲜预制食品的便利店。

这一定位的目的有三。一,专注于预制食物上可以较快的进入盈利,货架少了,昂贵传感器和摄像头安装量也降下来了,且预制食品的利润率高于杂货,加上和全食超市的「资源共享」,都让这个业务更可能快速收回开店成本,转亏为盈。

二,在大都市区开店并快速扩张,可以集中生产和配送,让预制食物可以保持新鲜同时降低成本。

三,Amazon Go 的竞争对手既包括如 7-11 这种便利店,也包括如赛百味、塔克钟、Panera Bread 这种「预调现制健康快餐店」,它们的优势在于更精准的满足目标用户的需求。

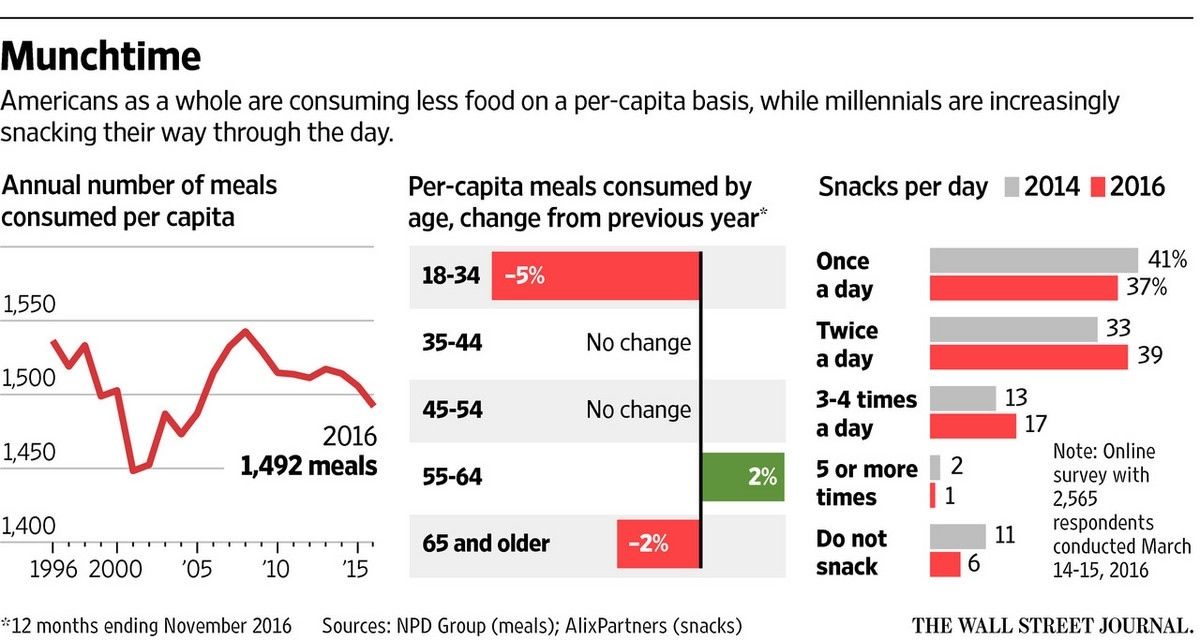

美国的传统便利店,大多以药房、1 美元商店、加油站旁边烟草、饮料、零食售卖点的形式存在。据 NACS 的数据显示,美国目前 15.5 万家便利店中,12.25 万家是「兼职」的加油站。据《华尔街日报》此前的数据统计,对于都市中成长起来的千禧一代而言,在食品杂货的购物上他们追求方便,在日常用餐上也不像老一代人那么讲究和守时,三餐和正餐的概念正变得越来越淡。

Amazon Go 正是瞄准了这类需求,在公司楼下、大型商圈、都市中心提供健康、新鲜、易得易食的快餐,用充满科技感的购物体验,吸引大都市中年轻、富足、忙于工作但追求健康、高质量饮食的人们。在忙碌拥挤的上下班时间段内,这些都市白领大多不介意为健康和便利付出一些「体验上的溢价」。

在一家家的 Amazon Go 商店之外,则是亚马逊一个更大更深远的布局。自去年 137 亿美元收购全食超市起,进军线下的亚马逊在试图结合自己无可匹敌的线上零售优势,开辟出一条从线上到线下,从摸不到的科技到摸得到的物品的线下零售之路。或许在家通过亚马逊下单,出门逛超市就去全食,上班通勤路上靠 Amazon Go 的消费模式,正式亚马逊眼中最理想的顾客。一个个亚马逊账号的背后,是一幅幅越来越精准的用户画像,当数据量足够大时,Amazon Go 或许不会出现库存积压或供货不足、市场反应不佳等传统零售业遇到的挑战。

上周在华盛顿,贝索斯说亚马逊对实体商店「非常感兴趣」,但亚马逊要做实体商店的前提,是要能赋予它新的意义,提供新的价值。「如果我们要做的千篇一律 (If we offer a me-too product),那就不做。」贝索斯说道。

Amazon Go 独特方便的购物体验或许会颠覆自零售业诞生以来的传统购物流程,从把书放到网上买开始,亚马逊就一直在改变着商业社会中的购物行为,它的野心不只在零售业,而是建立一套基于二十多年电子商务数据基础上的一套消费体系,而这也只是亚马逊「明面」上的生意,它还有云计算服务 AWS、抢占大额市场的智能语音助手 Alexa 以及目前仅有一处门店的 Amazon Go 和它背后蕴含的科技力量。

来源:极客公园 时间:2018/09/21